Pronomi personali complemento

I pronomi personali complemento possono avere tre funzioni e si usano quando il pronome non svolge nella frase la funzione di soggetto.

- Funzione di complemento oggetto:

guardalo come gioca bene;

accompagnami a casa per favore;

ti sto osservando;

- Funzione di complemento indiretto:

non voglio che mi parli di lui;

penso sempre a te;

- Funzione di complemento di termine:

mi hanno portato un libro;

ti porterò una fetta di dolce;

I pronomi personali complemento hanno due forme:

- le forme toniche o forti, che danno alla frase un particolare rilievo essendo fornite di un accento

- le forme atone o deboli, chiamate così perché non hanno un loro accento, la pronunzia si appoggia alla parola precedente (enclitica) o seguente (proclitica).

Le forme toniche dei pronomi personali complemento

La prima persona singolare io in funzione di complemento usa la forma me, mentre la seconda persona singolare tu in funzione di complemento usa la forma te:

se vuoi ti porto con me;

mi parlavano di te;

Le forme forti dei pronomi di terza persona riferite a persona diversa dal soggetto, sono lui per il maschile, lei per il femminile e loro per il plurale sia maschile che femminile:

Penso sempre a lui.

Mi hanno parlato di lei.

Pranza sempre son loro.

Quando il pronome di terza persona in funzione di complemento, ha un valore riflessivo e si riferisce al soggetto della stessa preposizione, si usa la forma sé, valevole per i due generi e per i due numeri e sovente si rafforza con gli aggettivi stesso e medesimo:

parla solo di sé stesso;

parlano solo di sé stessi;

Le forme esso, essa, essi ed esse, in funzione di complemento, si usano solo per indicare animali o cose e non si possono adoperare come complemento oggetto, in questo caso bisogna usare la forma atona lo:

Vedi quel quaderno? Portami esso per favore. (forma scorretta)

Vedi quel quaderno? Portamelo per favore. (forma corretta)

I pronomi di prima e seconda persona plurale hanno la stessa forma noi e voi, sia in funzione di soggetto che in funzione di complemento:

guardate noi;

pensiamo a voi;

Le forme toniche si usano obbligatoriamente quando:

- il complemento è introdotto da una preposizione:

ricordati di lui;

puoi parlare con loro;

puoi giocare con me;

mio fratello è più alto di me;

loro sono meno educati di te;

Povero me!;

Beato te!;

- quando sono in funzione di predicati:

se fossi in te, non lo comprerei;

mi sembra che sia proprio lui;

Le forme atone dei pronomi personali complemento

Vengono chiamate proclitiche, quando si usano prima del verbo:

Mi presti il tuo libro per favore?

Vengono denominate enclitiche quando si usano dopo il verbo e unite a questo e non possono essere divise inserendo altri elementi:

Prestami il libro per favore.

Presta il libro mi per favore. (non si può fare)

L’uso delle forme deboli come enclitiche è obbligatorio quando sono unite a un gerundio, a un participio, a un indefinito, a un imperativo e ad ecco:

regalandogli (gerundio)

voltatosi (participio)

chiamarli (indefinito)

aprilo (imperativo)

eccomi (ecco)

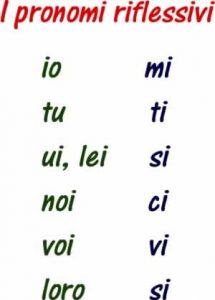

Le forme atone dei pronomi sono mi per la prima persona singolare, ti per la seconda persona singolare, ci per la prima persona plurale e vi per la seconda persona plurale:

Mi chiamano tutti i giorni.

Ti regalo un libro.

Ci accompagni all’aeroporto?

Vi porto una sorpresa.

Le forme atone del pronome di terza persona quando si riferiscono a una persona diversa, per il complemento oggetto sono:

- lo per la persona singolare maschile

bello questo libro, domani lo compro;

- la per la persona singolare femminile

bella questa rivista domani la compro;

- li per la persona plurale maschile

belli questi libri, domani li compro;

- le per la persona plurale femminile

belle queste riviste, domani le compro;

per il complemento di termine sono:

- gli per la persona singolare maschile

gli ho portato un regalo;

- le per la persona singolare femminile

le ho portato un regalo;

- gli e loro per la persona plurale sia maschile sia femminile

gli ho portato un regalo;

ho portato un regalo a loro;

La forma atona del pronome di terza persona con i verbi riflessivi, con i verbi transitivi pronominali e con i verbi intransitivi pronominali è si:

Mi alzo alle sei.

Mi lego le scarpe.

Mi pento di ciò che ho fatto.

Le forme atone si usano solamente per il complemento oggetto e per il complemento di termine:

Mi sgridano tutti i giorni.

Ti porterò un bel regalo.

Le forme atone non hanno la corrispondente forma soggettiva e non si possono usare per rinforzare un pronome, inoltre devono sempre essere accompagnati da un verbo:

Ti ho parlato di lui.

Ti ho parlato di lo. (non si può fare)

Ho scritto una lettera a lui.

Ho scritto una lettera gli. (non si può fare)

Altri usi di lo, ci, vi e ne

L’uso del pronome atono lo può assumere un valore neutro e riferirsi a un’intera frase oltre che a una persona o cosa singola:

Ho fumato troppo, non lo faccio più.

Il pronome atono lo può riferirsi anche a un aggettivo:

Pensate di essere intelligenti ma non lo siete.

L’uso dei pronomi atoni ci e vi possono avere la funzione di avverbio di luogo, di pronome dimostrativo, riferirsi a persone e con il significato di esistere o trovarsi:

Domani vado al mare e ci resto due giorni. (avverbio di luogo)

Non ci fare caso. (pronome dimostrativo)

Con quei bambini non ci gioco. (riferito a persone)

Ci sono molti studenti nella classe. (esistere, trovarsi)

L’uso della particella ne può avere un valore di avverbio di luogo, essere usata come pronome atono con la stessa funzione delle locazioni formate con le preposizioni di, da, e puo avere un valore neutro riferendosi a una intera frase:

Me ne vado subito. (avverbio di luogo)

Tutti ne parlano male. (di lui)

Ne siamo tornati stanchi morti. (da quel posto)

Gli daranno quel lavoro?

Ne dubito. (di ciò)

Forme accoppiate dei pronomi atoni

Quando i pronomi atoni mi, ti, si, ci, vi e gli sono usati in coppia con i pronomi lo, la, li, le e ne, variano leggermente e diventano me, te, se, ce, ve e glie

Il pronome che occupa il primo posto è un complemento di termine, invece il pronome che occupa il secondo posto è un complemento oggetto o di specificazione:

Quando mi porti il libro? Te lo porto domani.

Quando spiegate la lezione agli studenti? Gliela spieghiamo domani.

Nelle forme proclitiche, cioè quando i pronomi si usano prima del verbo, si scrivono separati tranne il pronome gli che si unisce all’altro pronome, nelle forme enclitiche invece i pronomi si scrivono sempre uniti:

Quanto ti portano i libri? Me li portano domani.

Quando ti porto i libri? Portameli domani.